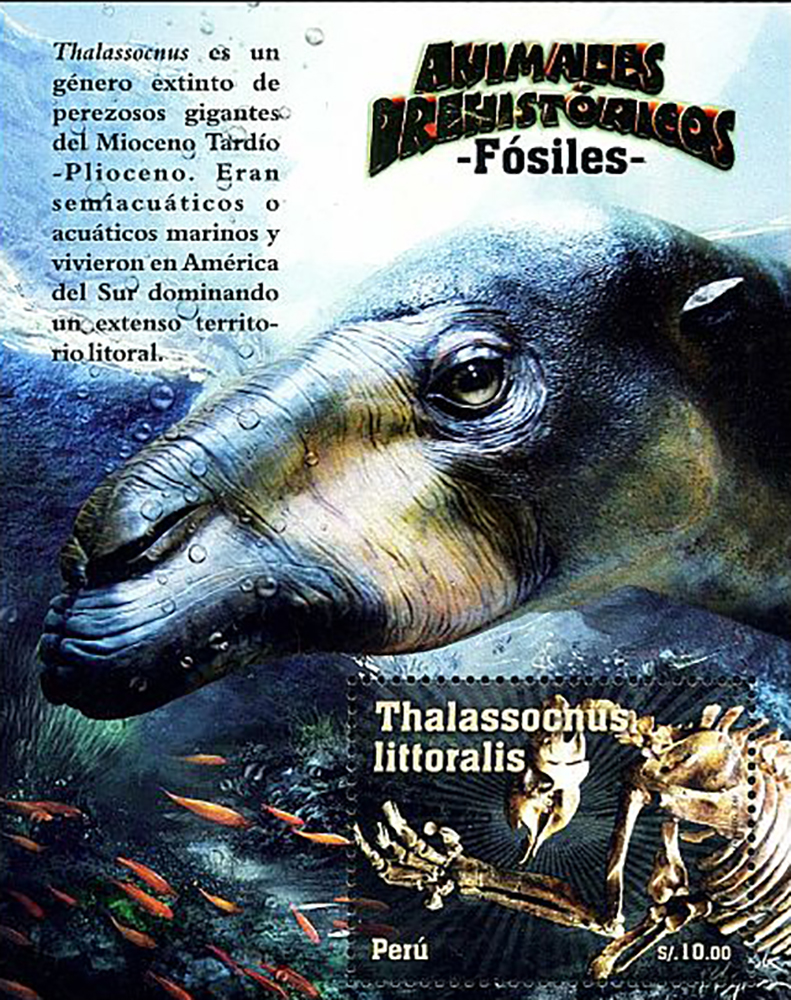

Thallassocnus littoralis McDonald and Muizon 2002

(Da: www.cryptomundo.com)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Cuvier, 1812

Classe: Mammalia Linnaeus, 1758

Ordine: Pilosa Flower, 1883

Famiglia: Nothrotheriidae (Ameghino, 1920) C. Muizon et al., 2004

Genere: Thalassocnus de Muizon & McDonald, 1995

Specie e sottospecie

Il genere annovera attualmente le seguenti specie: Thalassocnus antiquus - Thalassocnus natans - Thalassocnus carolomartini - Thalassocnus yaucensis.

Descrizione

Contrariamente agli altri grandi bradipi terricoli estinti (come il Megatherium e il Megalonyx), il talassocno era un animale semiacquatico. Questo strano mammifero è conosciuto per numerosi fossili provenienti da un unico deposito di origine marina, la formazione Pisco nella costa meridionale del Perù (de Muizon et al., 2003). Nonostante l'idea di un bradipo marino possa sembrare assurda, è pur vero che i bradipi sono ottimi nuotatori. La costa del Perù, all'epoca in cui visse il talassocno, era desertica; ciò significa che per animali grandi come i bradipi terricoli, l'unica possibilità di raggiungere facilmente il cibo era quella di nutrirsi delle piante acquatiche presenti in gran numero al largo della costa. Le prime specie di talassocno mostrano un notevole grado di usura dei denti, probabilmente dovuto alla masticazione di molta sabbia insieme alle piante (de Muizon et al., 2003b). Si presume, quindi, che questi animali abbiano iniziato a nutrirsi dei vegetali rigettati sulla spiaggia o nelle immediate vicinanze della costa; in questo modo il nuotare avrebbe sollevato una gran quantità di sabbia. Con il passare del tempo, il talassocno potrebbe essersi spinto sempre più al largo: le ultime specie di questo animale, infatti, non mostrano alcun segno di denti consumati, ad indicare che la loro nutrizione era interamente acquatica. Il talassocno offre un perfetto esempio di serie evolutiva all'interno di un singolo genere: di questo animale si conoscono cinque specie, ognuna delle quali a un differente livello della formazione Pisco. È probabile, quindi, che solo una specie alla volta abitasse la zona, dando in seguito origine alla specie successiva. Ogni specie mostra un maggior livello di adattamento alla nutrizione e a un modo di vita acquatici. Ad esempio, la mascella inferiore del Thalassocnus antiquus (la specie più antica), è decisamente più corta e di forma diversa rispetto a quella del Thalassocnus yaucensis (la specie più giovane). Si suppone che questo cambiamento fosse correlato allo sviluppo di spesse labbra muscolose, adatte a strappare le alghe. Sembra che le ultime specie possedessero caratteristiche più consone a pascolare che a brucare. Stranamente, tutte le specie di talassocno sono sprovviste di un adattamento per la vita acquatica tipico dei grandi vertebrati marini che si nutrono sui fondali: la pachiostosi, ovvero l'ispessimento delle ossa (ad es. le costole). Questo ispessimento si è evoluto diverse volte, come nei pliosauri e sirenii, aumentando la densità delle ossa per aiutare l'animale a rimanere sommerso, dal momento che il corpo tende a galleggiare in superficie. Il Thalassocnus era sprovvisto di questo tipo di adattamento; gli studiosi pensano che questi bradipi, invece di sviluppare la pachiostosi, usassero i loro giganteschi artigli per ancorarsi al fondo marino. Questo comportamento si nota anche nell'odierna iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), che si nutre di alghe e possiede anch'essa grandi artigli. È possibile, inoltre, che gli artigli fossero utili al talassocno per afferrarsi alle rocce quando entrava e usciva dall'acqua, in particolare in presenza di onde. I talassocni dovevano essere degli animali dall'aspetto molto particolare, ma non è chiaro quale fosse il loro rivestimento corporeo. I bradipi attuali, e probabilmente la maggior parte di quelli estinti possiedono una pelliccia molto folta e lunga, totalmente inadatta a uno stile di vita acquatico, ed è improbabile che il talassocno possedesse questo tipo di rivestimento. È più probabile che avesse una pelle nuda, come quella dei cetacei o dei sirenidi, o più verosimilmente fosse ricoperto da uno strato di pelo corto e ispido, come quello delle otarie o della lontra marina. È probabile che il talassocno, nel corso dei cinque milioni di anni della sua evoluzione, abbia condiviso il suo habitat con un altro mammifero marino aberrante, il cetaceo Odobenocetops, vissuto nello stesso periodo e negli stessi luoghi.

Diffusione

Bradipo estinto dalle abitudini acquatiche, vissuto nel Pliocene (tra 6 e 2 milioni di anni fa). I suoi resti sono stati rinvenuti esclusivamente in Perù.

Bibliografia

–Thalassocnus. Fossilworks.

–Quiñones, Sofía I.; Zurita, Alfredo E.; Miño-Boilini, Ángel R.; Candela, Adriana M.; Luna, Carlos A. (2022-09-15). "Unexpected record of the aquatic sloth Thalassocnus (Mammalia, Xenarthra, Folivora) in the upper Neogene of the Puna (Jujuy, Argentina)". Journal of Vertebrate Paleontology. 42 (1): e2109973.

–Amson, E.; de Muizon, C.; Gaudin, T. J. (2017). "A reappraisal of the phylogeny of the Megatheria (Mammalia: Tardigrada), with an emphasis on the relationships of the Thalassocninae, the marine sloths". Zoological Journal of the Linnean Society. 179 (1): 217-236.

–Varela, L.; Tambusso, P.S.; McDonald, H.G.; Fariña, R.A.; Fieldman, M. (2019). "Phylogeny, Macroevolutionary Trends and Historical Biogeography of Sloths: Insights From a Bayesian Morphological Clock Analysis". Systematic Biology. 68 (2): 204-218.

–de Muizon, C.; McDonald, H. G.; Salas-Gismondi, R.; Schmitt, M. U. (2004). "The youngest species of the aquatic sloth Thalassocnus and a reassessment of the relationships of the nothrothere sloths (Mammalia: Xenarthra)". Journal of Vertebrate Paleontology. 24 (2): 387-397.

–Canto, J.; Salas-Gismondi, R.; Cozzuol, M.; Yáñez, J. (2008). "The aquatic sloth Thalassocnus (Mammalia, Xenarthra) from the late Miocene of North-Central Chile: biogeographic and ecological implications". Journal of Vertebrate Paleontology. 28 (3): 918-922.

–De los Arcos, S.; Partarrieu, D.; Carrillo-Briceño, J.; Amson, E. (2017). "The southernmost occurrence of the aquatic sloth Thalassocnus (Mammalia, Tardigrada) in two new Pliocene localities in Chile". Ameghiniana. 54 (4): 351-369.

–Peralta-Prato, Javiera; Solórzano, Andrés (2019). "How many species of the aquatic sloth Thalassocnus (Xenarthra: Megatheriidae) were in Chile?: new evidences from the Bahía Inglesa Formation, with a reappraisal of their biochronological affinities". Andean Geology. 46 (3): 693.

–de Muizon, C.; McDonald, H. G. (1995). "An aquatic sloth from the Pliocene of Peru". Nature. 375 (6528): 224-227.

–McDonald, H. G.; de Muizon, C. (2002). "The cranial anatomy of Thalassocnus (Xenarthra, Mammalia), a derived nothrothere from the Neogene of the Pisco Formation (Peru)". Journal of Vertebrate Paleontology. 22 (2): 349-365.

–de Muizon, C.; McDonald, H. G.; Salas, R.; Urbina, M. (2003). "A new early species of the aquatic sloth Thalassocnus (Mammalia, Xenarthra) from the late Miocene of Peru". Journal of Vertebrate Paleontology. 23 (4): 886-894.

–Hoffstetter, R. (1968). "Un gisement de vertébrés tertiaires à Sacaco (Sud-Pérou), témoin néogène d'une migration de faunes australes au long de la côte occidentale sudaméricaine" [A tertiary vertebrate deposit in Sacaco (South Peru), Neogene witness of a migration of southern fauna along the western South American coast]. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences (in French). 267: 1273-1276.

–Presslee, S.; Slater, G.J.; Pujos, F.; Forasiepi, A.M.; Fischer, R.; Molloy, K.; Mackie, M.; Olsen, J.V.; Kramarz, A.; Taglioretti, M.; Scaglia, F. (July 2019). "Palaeoproteomics resolves sloth relationships". Nature Ecology & Evolution. 3 (7): 1121-1130.

–de Muizon, C.; McDonald, H. G.; Salas, R.; Urbina, M. (2004). "The evolution of feeding adaptations of the aquatic sloth Thalassocnus". Journal of Vertebrate Paleontology. 24 (2): 398-410.

–Rincón, A. D.; McDonald, H. G.; Solórzano, A.; Flores, M. N.; Ruiz-Ramoni, D. (2015). "A new enigmatic Late Miocene mylodontoid sloth from northern South America". Royal Society Open Science. 2 (2): 140256.

–Amson, E.; Argot, C.; McDonald, H. G.; de Muizon, C. (2015). "Osteology and functional morphology of the axial postcranium of the marine sloth Thalassocnus (Mammalia, Tardigrada) with paleobiological implications". Journal of Mammalian Evolution. 22 (4): 473-518.

–De Muizon, Christian; McDonald, H. Gregory; Salas, Rodolfo; Urbina, Mario (2004). "The Youngest Species of the Aquatic Sloth Thalassocnus and a Reassessment of the Relationships of the Nothrothere Sloths (Mammalia: Xenarthra)". Journal of Vertebrate Paleontology. 24 (2): 387-397.

–Amson, E.; Argot, C.; McDonald, H. G.; de Muizon, C. (2004). "Osteology and functional morphology of the hind limb of the marine sloth Thalassocnus (Mammalia, Tardigrada)" (PDF). Journal of Mammalian Evolution. 22 (3): 355-419.

–Amson, E.; de Muizon, C.; Laurin, M.; Argot, C.; Buffrénil, V. de (2014). "Gradual adaptation of bone structure to aquatic lifestyle in extinct sloths from Peru". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 281 (1782): 20140192.

–Amiot, Romain; Göhlich, Ursula B.; Lécuyer, Christophe; de Muizon, Christian; Cappetta, Henri; Fourel, François; Héran, Marie-Anne; Martineau, François (7 July 2008). "Oxygen isotope compositions of phosphate from Middle Miocene-Early Pliocene marine vertebrates of Peru". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 264 (1-2): 85-92.

|

Data: 21/09/2010

Emissione: Animali preistorici Stato: Perù |

|---|